Jamás he conseguido entender cómo hacen los gobernantes para soportar el frenético ritmo de vida que llevan. Desde siempre he sospechado -sin ningún tipo de pruebas, por supuesto- que semejante aguante solo se podría explicar por el consumo regular de sustancias estimulantes.

El estrés continuado tiene su precio. Produce un deterioro acelerado en quienes lo sufren. Un buen indicador es comparar, tras unos años al frente de un país, las fotos del antes y después de cualquier dirigente. Todos envejecemos, pero para presidentes y jefes de gobierno el tiempo parece deslizarse a una velocidad vertiginosa. El poder desgasta. Y mucho. Para soportarlo hace falta energía.

Por eso me parece una buena noticia la renuncia de Joe Biden como candidato a la presidencia USA. A pesar de la ñoñería de los tiempos que corren, nadie -que yo sepa, al menos- ha denunciado el edadismo detrás de la cascada de peticiones para que tirara la toalla. ¿Edadismo? No. Cada edad tiene sus limitaciones, y las de envejecer… ¡qué queréis que os diga! Negarse a verlas sería, precisamente, un alarmante síntoma de chochez.

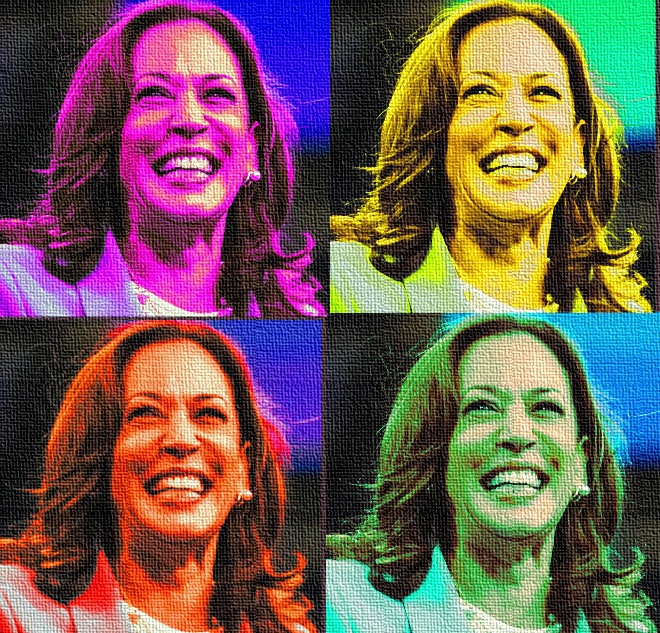

El nombramiento de Kamala Harris como candidata ha conseguido en poco tiempo que el Partido Demócrata recupere confianza en la posibilidad de victoria. Ganar parece difícil, pero no imposible ahora. A pesar de que el atentado contra Donald Trump lo haya puesto muy cuesta arriba.

Y, como es habitual en política, desde el otro lado, desde el viejo Partido Republicano rendido ahora al trumpismo, se ha abierto fuego graneado sobre la nueva contrincante.

Las descalificaciones se han dirigido a cuestiones tan trascendentes como su risa estruendosa, o recuperado viejos bulos como el de que hizo carrera en sus inicios a base de conceder favores sexuales. Una buena parte de los ataques se han centrado en su condición de mujer y sus características raciales. Kamala es hija de inmigrantes, con padre -profesor de economía- de procedencia jamaicana, y madre -médica- india.

Jesse Watters, periodista de la ultraconservadora Fox News, se sumó a la fiesta con unas curiosas -y furiosas- declaraciones. Se despachó contra el Partido Demócrata: no es el partido de la virtud, de la seguridad, de la fuerza y, por supuesto, no es el partido de la familia, afirmó.

Bueno, yendo por partes: sobre qué es la virtud o cómo se mejora la seguridad cabrían largas discusiones y distintos enfoques; lo del partido de la fuerza… no sé, parece la invocación de un fanático de Star Wars; y la familia…. ¡pues bien, gracias! A tono con lo acostumbrado en política, los conceptos utilizados son imprecisos. Pero eso importa poco: basta con alzar bien alto los colores, agitar banderas que enardezcan a los tuyos.

El ínclito Jesse Watters entró después en harina. Nos explicó que no entiende por qué un hombre (la negrita es mía) le daría su voto al Partido Demócrata. Ser un hombre y votar a una mujer solo porque es una mujer es infantil, prosiguió. Hasta aquí… pues vale. Si esa fuera la única razón… poco cabría objetar, digo yo. Porque sería igualmente infantil votar a un hombre solo porque es un hombre, a un calvo solo porque es un calvo, o a quien luce un tupé de extraña coloración solo por dicha fantasía capilar.

Pero Jesse Watters no lo dejó ahí. Entre los motivos que llevarían a un hombre a votar por una mujer incluyó que lo hacen porque quieren ganarse la aprobación de otras mujeres, o porque tienen problemas con su madre (sic). Y no se dio por satisfecho con reflexiones tan profundas y remató la faena con una afirmación sorprendente: votar por una mujer siendo un hombre hace que ese hombre se esté convirtiendo en una mujer. ¡Acabáramos! Los hombres que votan a mujeres convirtiéndose en mujeres, y -como cabe suponer en justa reciprocidad- las mujeres que votan a hombres convirtiéndose en hombres. ¡El voto como arma de transición masiva! ¡No se entiende que a alguien que defiende ideas tan revolucionarias se le señale como ultraconservador!

Aunque los argumentos de Jesse Watters sean difícilmente superables, el expresidente Donald Trump también se lanzó a la piscina, pero él eligió la de las aguas raciales. Que Kamala Harris es negra (mestiza, en realidad) es un hecho. Debería ser evidente, sin más, para cualquiera. Pero Trump le dio su peculiar enfoque alternativo: fue ella quien decidió volverse negra. ¿Es india o es negra? Respeto ambas opciones, pero ella obviamente no, porque fue india de principio a fin, hasta que dio un giro y se volvió negra, afirmó. Pudiera ser, yo también me pongo negro leyendo estupideces.

Mujeres, hombres, razas, colores… y la identidad patria -las esencias de la nación americana- como telón de fondo. Agitar la coctelera identitaria como anzuelo electoral. Con las identidades -o con los choques entre ellas- se busca conseguir adhesiones instantáneas, al primer vistazo. Las etiquetas y colores marcan quiénes son los nuestros. Basta con la envoltura. Nos evitamos así la enojosa labor de analizar lo que se esconde detrás. Y -al margen de razones ideológicas más profundas en las que no voy a entrar ahora- estas posiciones encajan como un guante con tendencias de mucho peso en nuestras sociedades: el culto a la imagen, la banalidad, el infantilismo, el narcisismo… Terreno abonado para que medren los tiktokers de la política.

Habría que admitir que el sesgo de similitud parece formar parte de la naturaleza humana. Tendemos a mirar con mejores ojos a quienes se asemejan a nosotros por los motivos que sean: idioma, cultura, edad, género, etnia… pero también por aspectos más etéreos como el timbre de voz, la risa o la manera de mover las manos.

Vale, somos así, pero se supone que también somos animales racionales, homo sapiens nos autodenominamos. Cuando se profundiza y se mejora el conocimiento del otro, estas primeras impresiones siempre cambian, a veces de forma radical.

Kamala Harris es mujer, pero también lo son Giorgia Meloni o Marine Le Pen. Que haya cierto número de mujeres entre los líderes políticos actuales no se podría entender sin la lucha feminista por la igualdad. Pero, más allá de esa evidencia, una mujer puede ser tan de izquierdas, tan de derechas, tan autoritaria, o incluso tan abiertamente fascista como un hombre. ¿O no?

Kamala Harris es negra. O mestiza, me da lo mismo. Pero también es de origen indio -¡qué casualidad!- Rishi Sunak, el ex primer ministro británico que lideró un plan para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo. No ser de raza blanca -signifique eso lo que signifique- tampoco inmuniza contra nada.

Las fachadas son la superficie, las apariencias pueden ser engañosas. El refranero nos habla de lobos con piel de cordero, de hábitos que no hacen al monje, de monas vestidas de seda… En el Evangelio de Mateo nos aconsejan: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no es buena idea?

Los frutos, en política, son los resultados, los cambios que la acción política consigue plasmar en la realidad. Entre ellos -por supuesto, y ya que estamos con el tema- los pasos adelante en la lucha por acabar con cualquier tipo de discriminación por razones de identidad.

Conocer no es solo echar un vistazo. Exige cierta profundidad, requiere algo de esfuerzo, bucear en la realidad más allá de las apariencias.

Lo superficial es fácilmente manipulable, se puede utilizar en direcciones opuestas, sirve lo mismo para dar que para quitar. Preferible tratar de conocerlos por sus frutos que darles el voto (o no) por sus identidades.