Me desvío de una calle céntrica y, a unos centenares de metros, doy con una cuadrilla de adolescentes. El grupo está reunido entre árboles, en un rincón que, a pesar de hallarse en el cogollo urbano, queda bastante aislado, a desmano de las rutas más concurridas.

Nada llamativo. Desde que el mundo es mundo, los adolescentes se han agrupado con sus iguales cuidando de ponerse a salvo de la represora mirada de los adultos. Los chavales -son alrededor de una decena- están sentados muy juntos, unos en un banco, otros en el suelo. Casi tocándose los unos a los otros, pero cada cual mirando su propio móvil o tecleando sobre la pantalla, sumergido en su particular mundo virtual. De vez en cuando, alguno muestra a los demás lo que está viendo, o hace un comentario en voz alta. Viene entonces un rápido intercambio de frases, cortas la mayoría, acompañada de algún móvil que pasa de mano en mano o de miradas cruzadas a diversas pantallas. ¡Puf, un alivio! ¡No son islas perdidas en el océano de megabytes! Por lo menos parecen encontrar placer en enseñar a otros lo que hacen. Aunque dure poco. Enseguida vuelven a lo suyo, cada cual a su bola.

Supongo que no ocuparán así todo su tiempo, que si han quedado con los colegas será para hacer algo en común. A mí, observando esas relaciones, me viene a la cabeza la idea del juego en paralelo.

Los críos de entre los dos y pico y los tres años juegan en paralelo. Se colocan físicamente los unos al lado de los otros. Pero no comparten actividad. No participan del mismo juego. Cada cual atiende a su particular fantasía. La mera proximidad, sin embargo, supone un avance en el proceso de socialización. Aunque los juegos sean distintos, se miran y observan los unos a los otros. Y a partir de aquí tratarán de imitarse. Un paso más en el largo camino que va desde considerarse el ombligo del mundo -lo único existente- a descubrir a los otros y aprender a convivir con ellos.

Tal vez la comparación sea exagerada. Seguramente la maduración de los adolescentes les permitiría mantener otro tipo de relaciones menos superficiales. Así será. Pero lo que veo refuerza mi percepción de que nuestra sociedad está cada vez más infantilizada y pone en primer plano el papel que el uso y abuso de lo digital juega en ello.

Vivir colgado del móvil y de internet no es, ni mucho menos, patrimonio de la adolescencia. Hoy en día, es una tendencia que afecta al conjunto de la población. La mayoría de los estudios sobre el tema nos dicen que la media de uso diario está entre 6 ó 7 horas. Descontando su utilización laboral, ocuparía la tercera parte del tiempo libre, alrededor de tres horas al día. Esa sería la media, porque los jóvenes son la franja de edad que le dedica más tiempo.

Internet engloba muchos mundos diferentes. Puede facilitarnos la vida, pero también complicarla. Es fuente inagotable de información y, a su vez, la puerta de acceso a las mentiras más peligrosas o brutales.

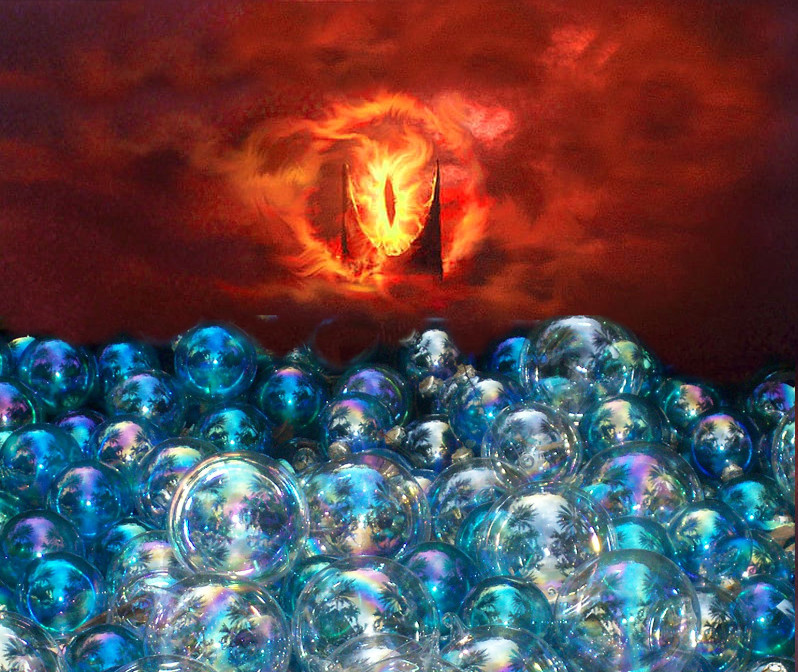

Los famosos algoritmos nos ponen en la palma de la mano -virtualmente, claro- cualquier cosa que deseemos: lo que pretendemos consumir, lo que nos gusta, divierte o entretiene. Son un puente para contactar con quienes comparten nuestras opiniones, preocupaciones o aficiones. Pero nos acaban encerrando en burbujas grupales y, al recluirnos entre los nuestros, impiden que conozcamos otras opiniones, nos resguardan de la duda, nos acomodan en un mundo unidireccional en el que no cabe la divergencia.

En internet, las satisfacciones son instantáneas; las respuestas, inmediatas. Un chispazo y ya está. En pocos segundos podemos pasar a la siguiente pantalla. Un ritmo frenético de estímulos que nos impide complicarnos la vida pretendiendo profundizar en algún tema.

Lo real y lo fantástico, lo verdadero y lo falso van aquí de la mano. La realidad queda sustituida por las imágenes de la pantalla. Y la irrupción de la inteligencia artificial hace que cada vez sea más difícil distinguir la verdad o identificar manipulaciones.

Los algoritmos nos ponen a cada uno de nosotros en el centro del universo, nos sumergen en un mundo virtual cortado a nuestra exacta medida. Nos convierten en únicos, habitando un entorno que se amolda como un guante a nuestros deseos. No necesitamos a nadie más, nos sobra cualquier otro tipo de relación o mediación. Nos colocan -uno a uno, sin intermediarios- el universo ilimitado de internet, directamente en manos de las grandes compañías que gobiernan el capitalismo digital. Bajo la ilusión de atender nuestras órdenes y deseos, se adueñan de lo que pensamos y sentimos.

Estas características de internet son opuestas a las mínimas exigencias del proceso de maduración. Sin un largo camino de roces, choques y conflictos con la realidad -y con los otros- es imposible madurar y llegar a hacerse adulto.

Ciertas derivas del actual auge populista son difíciles de entender si no las miramos desde el prisma del creciente infantilismo social.

Hace poco, el exministro español Jaime Mayor Oreja reivindicaba públicamente la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Bueno, la teoría de la evolución no es un relato, ni un cuento. Está sobradamente probada. Si se respeta mínimamente la razón, las pruebas son irrefutables y abrumadoras. La propia Iglesia Católica pareció aceptar el hecho y ha pasado décadas tratando de amoldar sus doctrinas al evolucionismo, ahí está el ejemplo de Teilhard de Chardin. Ahora, el griterío de los sectores integristas supone una brutal regresión. La regresión hacia el pensamiento mágico infantil que confunde y pone al mismo nivel verdad y relato, realidad y ficción.

La promesa de reducir impuestos se ha convertido en el mantra por excelencia de todas las derechas. Hay que reconocer que con innegable éxito popular. El dinero que queda en el bolsillo de cada cual produce una satisfacción inmediata. Y para ver las consecuencias -a veces trágicas- que traen esas políticas, hay que pararse a pensar, y no solo en lo más próximo, sino también en un horizonte a medio y largo plazo. Aprender a mirar más allá de lo inmediato y a diferir las satisfacciones son avances que solo alcanzamos madurando.

Robert F. Kennedy Jr. ha sido propuesto como secretario de salud por Donald Trump. Este Kennedy es un conocido antivacunas, lo que, dicho así, podría parecer poca cosa. Se comprende mejor diciendo que defiende teorías que vinculan falsamente las vacunas con el autismo, rechazan las pruebas científicas que demuestran que el VIH es el causante del sida, o denuncian que el coronavirus fue dirigido contra la población blanca y negra, porque los chinos y los judíos son inmunes a él. En fin, un conspiranoico en toda regla.

77 premios Nobel han firmado una carta instando al Senado a no confirmar el nombramiento de Kennedy Jr. Ojalá me equivoque, pero me parece difícil que consigan su objetivo.

Y es que los científicos aparecen, hoy en día, como unos malditos aguafiestas. Amenazan nuestras burbujas de niños malcriados, recordándonos que la realidad sigue ahí fuera, que para conocerla hay que esforzarse y que, nos guste o no, acabará por imponernos sus reglas. Se ha hecho habitual que los científicos que se dedican a la divulgación reciban un torrente de insultos y descalificaciones, llegando, incluso, a las amenazas de muerte. Que se lo pregunten si no a los meteorólogos de AEMET que registran los cambios que están sufriendo los climas.

Resulta mucho más gratificante seguir al calor de los nuestros en los plácidos espacios de internet, en donde la realidad no te impone límites y todo es posible en un simple clic, en donde la verdad es lo que nosotros queramos y la mentira lo que nos disguste. Un mundo feliz en el que cada cual se instalará en su sueño particular acunado por la dulce música del algoritmo.

En estas estamos. Va a ser duro despertar.